Ce chapitre « Particularités psychologiques du rêve » est vraiment très intéressant car Freud souligne trois points d’une extrême importance. Tout d’abord, il emprunte à Fechner ce qui deviendra pour lui « L’Autre scène du rêve » qui ne peut être domiciliée dans aucune localisation anatomique mais dans ce qu’il appelle « l’appareil psychique ». (p.83, traduction Lefebvre).

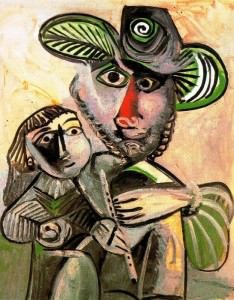

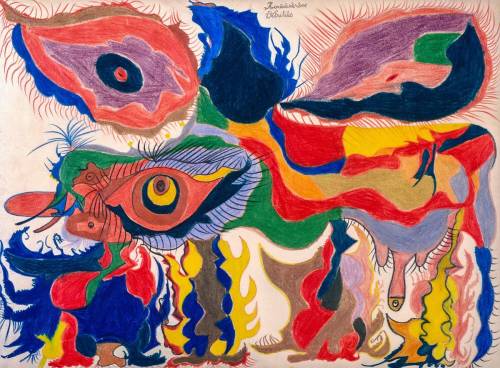

En second point, il décrit le rêve comme cette transformation, sur cette scène du rêve, des traces mnésiques, des représentations, en images visuelles qui non seulement existent en elles-mêmes mais sont aussi dramatisées, organisées en scénario.

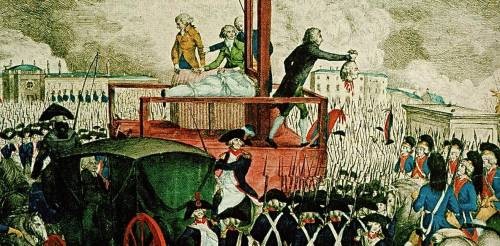

Freud souligne de plus qu’à ce scénario on y croit, on croit à sa réalité. Il utilise le terme de crédulité à propos de ce qui arrive dans le rêve. ( à ce propos, je me demande quelle différence il y a entre la croyance et la crédulité)

Toute la question, à propos de ce second point est donc de savoir quel est ce lien entre ces tenant-lieux de la représentation et ces images. A cela on peut commencer à répondre en se rappelant que Freud a affirmé que le rêve est un rébus. Je pense que nous allons le retrouver dans le texte de l’Interprétation et que donc deviner ce que veut dire le rébus, d’épeler les mots qui correspondent aux images qui permettent donc de le lire, sera une façon de retrouver ces représentations mnésiques qui s’y trouvent cachées.