Dans le séminaire « Le Moi dans la théorie de Freud et de la technique analytique », Lacan consacre une dernière séance, celle du 16 mars 1955, au rêve de l’injection faite à Irma. Beaucoup de fils peuvent être suivis et notamment celui de la question de la régression, mais j’ai choisi de mettre l’accent sur un point qui va continuer à nous servir de façon efficace dans notre lecture de tous les rêves de l’Interprétation des rêves, la façon dont Lacan repère dans ce rêve les trois registres du Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique et surtout comment ils sont en quelque sorte noués l’un aux deux autres.

Dans le séminaire « Le Moi dans la théorie de Freud et de la technique analytique », Lacan consacre une dernière séance, celle du 16 mars 1955, au rêve de l’injection faite à Irma. Beaucoup de fils peuvent être suivis et notamment celui de la question de la régression, mais j’ai choisi de mettre l’accent sur un point qui va continuer à nous servir de façon efficace dans notre lecture de tous les rêves de l’Interprétation des rêves, la façon dont Lacan repère dans ce rêve les trois registres du Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique et surtout comment ils sont en quelque sorte noués l’un aux deux autres.

Une vision d’horreur, la gorge d’Irma

Dans la séance précédente, celle du 9 février 1956, Lacan a commencé à lire ce rêve de l’injection faite à Irma avec l’aide du schéma L. Il inscrit ainsi sur l’axe imaginaire du schéma (du petit autre au moi), toute la première partie de ce rêve où Freud s’identifie avec toute la série des femmes puis des hommes qui ont été invités à discuter avec lui de l’état de santé d’Irma. sur l’axe symbolique (du grand A au S), Il inscrit ce qu’il appelle « sa conversation inconsciente avec Fliess, ce qui correspond donc à son auto-analyse. Nous avons donc là une première vue d’ensemble de la structure de ce rêve.

Dans la séance précédente, celle du 9 février 1956, Lacan a commencé à lire ce rêve de l’injection faite à Irma avec l’aide du schéma L. Il inscrit ainsi sur l’axe imaginaire du schéma (du petit autre au moi), toute la première partie de ce rêve où Freud s’identifie avec toute la série des femmes puis des hommes qui ont été invités à discuter avec lui de l’état de santé d’Irma. sur l’axe symbolique (du grand A au S), Il inscrit ce qu’il appelle « sa conversation inconsciente avec Fliess, ce qui correspond donc à son auto-analyse. Nous avons donc là une première vue d’ensemble de la structure de ce rêve.

Dans cette seconde séance du 9 mars 1956, il indique : « ce rêve nous allons le prendre avec notre point de vue de maintenant » et donc notamment avec la notion du signifiant et surtout avec les trois registres du symbolique, de l’Imaginaire et du Réel.

Lacan relit le rêve de l’injection faite à Irma avec le schéma L

Séance du 9 février 1955

Quand on commence à lire une séance du séminaire on ne sait jamais où elle va nous entraîner. Comme je voulais un peu replacer à nouveau ce rêve de l’injections faite à Irma, tel que Lacan s’y intéresse dans ce séminaire, je me suis aperçue qu’il prend cette question du rêve d’une façon inversée par rapport à celle de Freud.

Je m’explique, Freud commence par présenter matériellement ce qu’est l’interprétation d’un rêve, avec ce rêve de l’injection faite à Irma, avant même d’avancer son schéma de l’appareil psychique dans le chapitre VII du livre.

Lacan prend le chemin inverse, dans cette première séance qu’il consacre à l’analyse de ce rêve, celle du 9 février 1956, il décrit d’abord ce qu’il en est des différents temps d’élaboration de cet appareil de l’Esquisse à la Traumdeutung et s’arrête longuement sur les difficultés qu’a rencontré Freud pour rendre compte de l’état de conscience, ce qu’il appelle le système perception conscience. Il explique par une jolie métaphore, que ces appareils ne sont que les « premiers battements d’ailes de Freud » et que ce qui ne lui permettait pas de résoudre le problème c’est le fait qu’il n’avait pas encore pris en compte la question du narcissisme.

La forme figurative du rêve

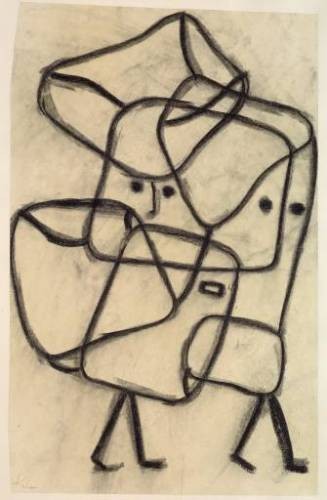

Dans cette séance du 9 mars 1955 du séminaire « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique analytique » Lacan reprend le rêve de l’injection faite à Irma, mais tout d’abord il apporte une précision importante concernant ce que Freud appelle « les images visuelles » et qu’il définit comme des perceptions ou encore à proprement parler des « hallucinations visuelles » qui surgissent dans les rêves. Lacan les remet en effet en question ainsi d’ailleurs que ce que Freud qualifie de régression. Il pense que Freud a été contraint d’émettre cette hypothèse en raison même des insuffisances du premier schéma de son appareil psychique, celui qu’il a inventé entre perception et conscience dans l’Esquisse. Il les remet en question en précisant qu’il ne s’agit pas de perceptions dans le rêve mais d’images, donc du « figuratif » et à proprement parler de l’imaginaire. Selon lui «si le terme d’imaginaire avait pu être employé…

De la Vorstellung freudienne au Signifiant lacanien

Dans le sous-chapitre « Stimuli et source du rêve », à la suite du rêve de la guillotine, Freud décrit trois rêves de réveil. Ce qui a surtout retenu mon attention, au cours de cette lecture, c’est le fait qu’à l’occasion de ces trois rêves, il y avance pour la première fois dans son ouvrage, au moins, ce terme de « représentation ».

Dans le sous-chapitre « Stimuli et source du rêve », à la suite du rêve de la guillotine, Freud décrit trois rêves de réveil. Ce qui a surtout retenu mon attention, au cours de cette lecture, c’est le fait qu’à l’occasion de ces trois rêves, il y avance pour la première fois dans son ouvrage, au moins, ce terme de « représentation ».

Un même stimulus, celui de la sonnerie du réveil, provoque en effet dans le rêve, l’apparition soit des bruits de cloche d’une église, des clochettes d’un traîneau dans la neige, ou encore ceux d’une pile d’assiettes qu’une servante laisse échapper et qui tombent sur le sol. Ce sont donc trois représentations différentes en réponse au même stimuli.

Je n’ai retenu que la représentation d’un seul de ces rêves, celle des clochettes, parce que cela m’a évoqué Guerre et Paix, de Léon Tolstoï.

« Un grand jour d’hiver sans nuages. Les rues sont couvertes d’une épaisse couche de neige. J’ai accepté de participer à une promenade en traîneau mais je dois attendre longtemps avant que l’on m’annonce que le traîneau est devant la porte […] Mais le départ est encore retardé, jusqu’au moment où les rênes donnent aux chevaux en attente le signal perceptible. Les voilà qui tirent ; les clochettes fortement secouées entament leur musique de janissaires bien connue avec une puissance qui en un instant déchire la toile d’araignée du sommeil. Une fois encore, ce n’était rien d’autre que la sonorité stridente du réveille-matin. »

Comment Joyce visait le symptôme en tant que tel

En plus des deux versions existantes de Joyce le symptôme, il existe un troisième texte qui a pour titre : « De James Joyce comme symptôme ». C’est le texte d’une conférence qui a eu lieu à Nice en janvier 1976.

En plus des deux versions existantes de Joyce le symptôme, il existe un troisième texte qui a pour titre : « De James Joyce comme symptôme ». C’est le texte d’une conférence qui a eu lieu à Nice en janvier 1976.

Lacan dans ce texte commence par rappeler ce qui est son mode de lecture de Freud :

« C’est dans lalangue, avec toutes les équivoques qui résultent de tout ce que lalangue supporte de rimes et d’allitérations, que s’enracine toute une série de phénomènes que Freud a catalogués et qui vont du rêve, du rêve dont c’est le sens qui doit être interprété, du rêve à toutes sortes d’autres énoncés qui, en général, se présentent comme équivoques, à savoir ce qu’on appelle les ratés de la vie quotidienne, les lapsus, c’est toujours d’une façon linguistique que ces phénomènes s’interprètent, et ceci montre… montre aux yeux de Freud que un certain noyau, un certain noyau d’impressions langagières est au fond de tout ce qui se pratique humainement, qu’il n’y a pas d’exemple que dans ces trois phénomènes – le rêve, le lapsus (autrement dit la pathologie de la vie quotidienne, ce qu’on rate), et la troisième catégorie, l’équivoque du mot d’esprit –, il n’y a pas d’exemple que ceci comme tel ne puisse être interprété en fonction […] d’un premier jeu qui est… dont ce n’est pas pour rien qu’on peut dire que la langue maternelle, à savoir le soin que la mère a pris d’apprendre à son enfant à parler, ne joue un rôle ; un rôle décisif un rôle toujours définitif ; et que, ce dont il s’agit, c’est de s’apercevoir que ces trois fonctions que je viens d’énumérer, rêve, pathologie de la vie quotidienne : c’est-à-dire simplement de ce qui se fait, de ce qui est en usage, la meilleure façon de réussir, c’est, comme l’indique Freud, c’est de rater. Il n’y a pas de lapsus, qu’il soit de la langue ou de la plume, il n’y a pas d’acte manqué qui n’ait en lui sa récompense. C’est la seule façon de réussir, c’est de rater quelque chose. Ceci grâce à l’existence de l’inconscient.

Comment Lacan introduit, dans l’analyse du Petit-Hans, la « castration symbolique »

Au cours de la séance du 6 mars 1956, Lacan commence à nous donner son fil de lecture de l’analyse du Petit Hans avec l’aide de son tableau de la frustration, castration, privation. Il y met notamment en avant ce qu’est la castration symbolique effectuée par l’agent qui est le père réel et qui porte sur un objet imaginaire. Où Lacan va-t-il repérer ce qu’est cette castration symbolique ? En un point précis de cette observation, le fantasme du plombier qui est venu lui enlever le derrière et le fait-pipi avec une tenaille et surtout lui en mettre un neuf et un plus beau ( p. 163 des cinq psychanalyses). Il considère et à juste titre que ce fantasme marque « la guérison de sa phobie ». Voici le fragment du texte de Freud qui le décrit : « L’après-midi, il se risque pour la première fois dans le Stadepark…

Jouissance clitoridienne et jouissance vaginale

Freud les avait dénommées ainsi : jouissance clitoridienne et jouissance vaginale. Il faudrait les reprendre dans le texte freudien. Je ne sais plus où mais je me souviens qu’au moment où il décrit la façon dont l’une doit céder la place à l’autre, il trouve cette jolie métaphore, il compare la jouissance clitoridienne à la façon dont on doit démarrer un feu de bois à l’aide de petites brindilles, pour pouvoir faire un beau feu de cheminée. C’est la fonction de la jouissance clitoridienne, elle met le feu aux grosses bûches. C’est vrai que, dans le séminaire Encore, Lacan énonce que cette autre jouissance dite vaginale est de l’ordre de la mystique et qu’il essaie de la nommer d’une autre façon, jouissance supplémentaire, jouissance au-delà du phallus ou encore l’autre jouissance, mais il n’empêche qu’il utilise ce terme de jouissance vaginale dans ce chapitre même « Dieu et la jouissance de la femme » (la barré), même si c’est pour le regretter. C’est au bas de la page 69 : « Bien entendu, tout ça dans le discours, hélas, de Freud comme dans l’amour courtois est recouvert pas de menues considérations sur la jouissance clitoridienne et sur la jouissance qu’on appelle comme on peut l’autre justement, celle que je suis entrain d’essayer de vous faire aborder par la voie logique car il n’y en a pas d’autre. Ce qui laisse quelque chance à ce que j’avance, à savoir que de cette jouissance, la femme ne sait rien, c’est que depuis le temps qu’on les supplie […] je parlais la dernière fois des psychanalystes femmes […] on n’a jamais rien pu en tirer. Alors on l’appelle comme on peut cette jouissance, vaginale, on parle pôle postérieur du museau de l’utérus et autres conneries, c’est le cas de le dire ».

La question de l’ex-sistence en lien avec l’Autre jouissance

Sur le lien de l’existence à l’autre jouissance d’une femme, celle d’une jouissance au delà du phallus. Une lecture de la tragédie de Shakespeare Roméo et Juliette.

Le masque du symptôme, l’Idéal du moi et le Surmoi

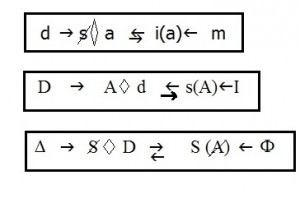

Dans le séminaire des Formations de l’inconscient, séance du 16 avril 1958, Lacan inscrit sur le graphe du désir, les deux formations freudiennes qui ont surgi ensemble dans la théorie freudienne, celles de l’Idéal du moi et du Surmoi.Il les reprend en fonction de ces trois lignes d’écritures qu’il avait inventées les séances précédentes,

Dans le séminaire des Formations de l’inconscient, séance du 16 avril 1958, Lacan inscrit sur le graphe du désir, les deux formations freudiennes qui ont surgi ensemble dans la théorie freudienne, celles de l’Idéal du moi et du Surmoi.Il les reprend en fonction de ces trois lignes d’écritures qu’il avait inventées les séances précédentes,