Dans cette séance du 9 mars 1955 du séminaire « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique analytique » Lacan reprend le rêve de l’injection faite à Irma, mais tout d’abord il apporte une précision importante concernant ce que Freud appelle « les images visuelles » et qu’il définit comme des perceptions ou encore à proprement parler des « hallucinations visuelles » qui surgissent dans les rêves. Lacan les remet en effet en question ainsi d’ailleurs que ce que Freud qualifie de régression. Il pense que Freud a été contraint d’émettre cette hypothèse en raison même des insuffisances du premier schéma de son appareil psychique, celui qu’il a inventé entre perception et conscience dans l’Esquisse. Il les remet en question en précisant qu’il ne s’agit pas de perceptions dans le rêve mais d’images, donc du « figuratif » et à proprement parler de l’imaginaire. Selon lui «si le terme d’imaginaire avait pu être employé…

Notes sur le rêve de l’injection faite à Irma

Freud a fait précédé le rêve de l’injection faite à Irma, d’une sorte de préambule qu »il a appelé « Informations préalables ». Elles étaient en effet destinées à indiquer en quelles circonstances Freud avait fait ce rêve. Son ami Otto lui avait donné la veille des nouvelles d’Irma, l’une de ses analysantes. Elle n’allait pas très bien, selon lui, et se plaignait toujours de ses malaises. Ce qui a incommodé Freud au plus au point. Ce rêve de l’injection faite à Irma, est, selon son propre aveu, un rêve de disculpation par rapport à ce qui est arrivé à Irma, mais aussi et peut-être avant tout un rêve de vengeance, le problème étant de savoir quel en était la cible réelle. Était-ce bien ce pauvre Otto, le porteur de cette mauvaise nouvelle, ou bien le Dr M. ? C’est en tout cas eux qui en font les frais dans le contenu manifeste de ce rêve. Mais on ne sait quel en sera la vraie victime dans le contenu latent.

Freud a fait précédé le rêve de l’injection faite à Irma, d’une sorte de préambule qu »il a appelé « Informations préalables ». Elles étaient en effet destinées à indiquer en quelles circonstances Freud avait fait ce rêve. Son ami Otto lui avait donné la veille des nouvelles d’Irma, l’une de ses analysantes. Elle n’allait pas très bien, selon lui, et se plaignait toujours de ses malaises. Ce qui a incommodé Freud au plus au point. Ce rêve de l’injection faite à Irma, est, selon son propre aveu, un rêve de disculpation par rapport à ce qui est arrivé à Irma, mais aussi et peut-être avant tout un rêve de vengeance, le problème étant de savoir quel en était la cible réelle. Était-ce bien ce pauvre Otto, le porteur de cette mauvaise nouvelle, ou bien le Dr M. ? C’est en tout cas eux qui en font les frais dans le contenu manifeste de ce rêve. Mais on ne sait quel en sera la vraie victime dans le contenu latent.

Une Initiation à la technique analytique

La deuxième partie de cet ouvrage, « L’interprétation du rêve », a pour titre « la méthode d’interprétation du rêve ; Analyse d’un modèle de rêve ». Nous arrivons donc à la lecture du fameux rêve de l’injection faite à Irma, longuement depuis commenté par les analystes et notamment par Lacan dans le séminaire « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse ». Mais auparavant, Freud, en quelques pages pose, avec brio et rigueur, ce qu’il en est de la règle analytique, celle de l’association libre. C’est dans le cadre de cette thérapeutique des symptômes qu’il replace en effet la théorie du rêve et les possibilités de son interprétation.

La deuxième partie de cet ouvrage, « L’interprétation du rêve », a pour titre « la méthode d’interprétation du rêve ; Analyse d’un modèle de rêve ». Nous arrivons donc à la lecture du fameux rêve de l’injection faite à Irma, longuement depuis commenté par les analystes et notamment par Lacan dans le séminaire « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse ». Mais auparavant, Freud, en quelques pages pose, avec brio et rigueur, ce qu’il en est de la règle analytique, celle de l’association libre. C’est dans le cadre de cette thérapeutique des symptômes qu’il replace en effet la théorie du rêve et les possibilités de son interprétation.

Ici vivent les rêves

Dans la partie E de cette « Littérature sur le rêve » intitulé « Les particularités psychologiques du rêve », Freud évoque en effet le lieu du rêve en prenant appui sur les études de G.T. Fechner. C’est ainsi qu’il nomme cette «autre scène du rêve » qui est celle de l’inconscient. Il explique en effet la différence entre la vie onirique et l’état de veille en supposant que « le théâtre des opérations du rêve » n’est pas le même que « celui de la vie des représentations à l’état de veille ».

Voici la traduction de Lefevbre : « Fechner est d’avis que ni le simple abaissement de la vie psychique consciente en dessous du seuil principal, ni le retrait de l’attention par rapport aux influences de la vie extérieure ne suffisent à expliquer les particularités de la vie onirique face à la vie à l’état de veille. Il suppose au contraire que le théâtre des opérations du rêve lui aussi est un autre que celui de la vie des représentations à l’état de veille […] ce que Fechner veut dire par cette redomiciliation de l’activité psychique n’a sans doute pas abouti à quelque chose de bien clair. Personne d’autre que lui, que je sache, n’a poursuivi plus avant la piste qu’il suggère dans la remarque ci-dessus. Il faudra sans doute exclure une interprétation anatomique visant une localisation cérébrale physiologique voire faisant référence à la stratification histologique du cortex. Mais cette idée (celle de Fechner) s’avérera peut-être un jour à la fois sensée et féconde, si on la réfère à un appareil psychique construit à partir de plusieurs instances mises en action les unes après les autres. » p. 83.

De la Vorstellung freudienne au Signifiant lacanien

Dans le sous-chapitre « Stimuli et source du rêve », à la suite du rêve de la guillotine, Freud décrit trois rêves de réveil. Ce qui a surtout retenu mon attention, au cours de cette lecture, c’est le fait qu’à l’occasion de ces trois rêves, il y avance pour la première fois dans son ouvrage, au moins, ce terme de « représentation ».

Dans le sous-chapitre « Stimuli et source du rêve », à la suite du rêve de la guillotine, Freud décrit trois rêves de réveil. Ce qui a surtout retenu mon attention, au cours de cette lecture, c’est le fait qu’à l’occasion de ces trois rêves, il y avance pour la première fois dans son ouvrage, au moins, ce terme de « représentation ».

Un même stimulus, celui de la sonnerie du réveil, provoque en effet dans le rêve, l’apparition soit des bruits de cloche d’une église, des clochettes d’un traîneau dans la neige, ou encore ceux d’une pile d’assiettes qu’une servante laisse échapper et qui tombent sur le sol. Ce sont donc trois représentations différentes en réponse au même stimuli.

Je n’ai retenu que la représentation d’un seul de ces rêves, celle des clochettes, parce que cela m’a évoqué Guerre et Paix, de Léon Tolstoï.

« Un grand jour d’hiver sans nuages. Les rues sont couvertes d’une épaisse couche de neige. J’ai accepté de participer à une promenade en traîneau mais je dois attendre longtemps avant que l’on m’annonce que le traîneau est devant la porte […] Mais le départ est encore retardé, jusqu’au moment où les rênes donnent aux chevaux en attente le signal perceptible. Les voilà qui tirent ; les clochettes fortement secouées entament leur musique de janissaires bien connue avec une puissance qui en un instant déchire la toile d’araignée du sommeil. Une fois encore, ce n’était rien d’autre que la sonorité stridente du réveille-matin. »

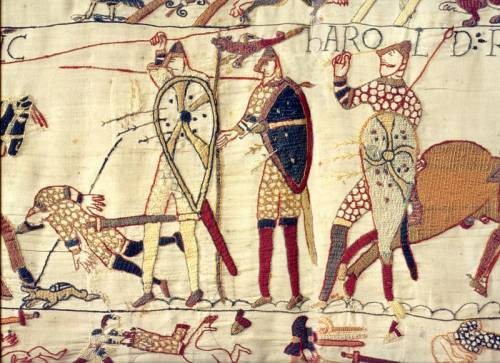

En temps de guerre mais aussi bien en temps de campagne électorale

Une lettre de Freud adressée à Frederik van Eyden[1] reste d’actualité en ces temps de campagne électorale. On y retrouve deux des mots de Lacan qu’il a quelquefois utilisés : « débilité » et « imbécillité ». Peut-être les avait-il empruntés à Freud : « Elle nous a enseigné encore (la psychanalyse) que notre intellect est une chose débile et dépendante, jouet et instrument de nos penchants pulsionnels et de nos affects, et que nous sommes amenés nécessairement à nous conduire en esprit perspicace ou imbécile selon que nous commandent nos positions comme nos résistances internes ».

Une lettre de Freud adressée à Frederik van Eyden[1] reste d’actualité en ces temps de campagne électorale. On y retrouve deux des mots de Lacan qu’il a quelquefois utilisés : « débilité » et « imbécillité ». Peut-être les avait-il empruntés à Freud : « Elle nous a enseigné encore (la psychanalyse) que notre intellect est une chose débile et dépendante, jouet et instrument de nos penchants pulsionnels et de nos affects, et que nous sommes amenés nécessairement à nous conduire en esprit perspicace ou imbécile selon que nous commandent nos positions comme nos résistances internes ».

Ces troubadours de l’inconscient

Ces troubadours de l’inconscient que sont les poètes que les psychanalystes

Lacan a très souvent évoqué ces liens si ambigus de la littérature et de la psychanalyse et s’est référé plus d’une fois, au cours de ses séminaires, aux grands auteurs. Je pense à André Gide, à Jean Genet, ou à Paul Claudel, à James Joyce, bien sûr, aux poètes de l’amour courtois, notamment à Marguerite de Navarre, mais aussi à William Shakespeare , à Goethe, à Racine, avec son fameux vers « Oui, je viens de ce pas, adorer l’Éternel », au moyen duquel il a évoqué le point de capiton soit la façon dont le signifiant réussit de temps en temps à embrocher le signifié .

Lacan a très souvent évoqué ces liens si ambigus de la littérature et de la psychanalyse et s’est référé plus d’une fois, au cours de ses séminaires, aux grands auteurs. Je pense à André Gide, à Jean Genet, ou à Paul Claudel, à James Joyce, bien sûr, aux poètes de l’amour courtois, notamment à Marguerite de Navarre, mais aussi à William Shakespeare , à Goethe, à Racine, avec son fameux vers « Oui, je viens de ce pas, adorer l’Éternel », au moyen duquel il a évoqué le point de capiton soit la façon dont le signifiant réussit de temps en temps à embrocher le signifié .

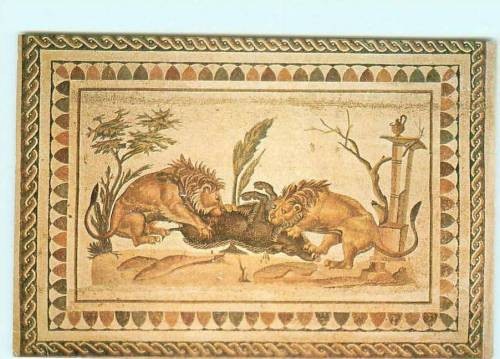

Rilke et ses « lions intérieurs »

Dans quelques-unes de ses lettres à Merline, Rilke a une sorte de pré-science analytique des mécanismes de la sublimation, en quoi elle exige un retour à l’objet perdu, célébré en tant que tel, au détriment des objets d’amour au cœur desquels l’objet perdu pourrait être recherché. Il tente d’expliquer à son amante pourquoi, dans une certaine mesure, il renonce à elle : C’est en effet en cela qu’il parle de sacrifice. Il sacrifie ses objets d’amour, pour retourner, par son art, aux sources de son être et, au cœur de celui-ci, à son objet perdu, à ce Das Ding dont Lacan a dégagé le concept à partir du texte freudien. Outre la subtile description de ce mécanisme de la sublimation, c’est intéressant de voir surgir sous sa plume, en ses confins de l’être, des animaux phobiques, des montres réveillés par lui, ses « lions intérieurs ».

Dans quelques-unes de ses lettres à Merline, Rilke a une sorte de pré-science analytique des mécanismes de la sublimation, en quoi elle exige un retour à l’objet perdu, célébré en tant que tel, au détriment des objets d’amour au cœur desquels l’objet perdu pourrait être recherché. Il tente d’expliquer à son amante pourquoi, dans une certaine mesure, il renonce à elle : C’est en effet en cela qu’il parle de sacrifice. Il sacrifie ses objets d’amour, pour retourner, par son art, aux sources de son être et, au cœur de celui-ci, à son objet perdu, à ce Das Ding dont Lacan a dégagé le concept à partir du texte freudien. Outre la subtile description de ce mécanisme de la sublimation, c’est intéressant de voir surgir sous sa plume, en ses confins de l’être, des animaux phobiques, des montres réveillés par lui, ses « lions intérieurs ».

La violence du droit ou l’humour de Freud

J’ai relu avec grand plaisir les deux lettres échangées entre Freud et Einstein à propos de la guerre. Je suis toujours à la fois surprise et émerveillée par la façon lumineuse et originale dont Freud aborde toujours les questions qu’il tente de cerner. Ainsi cette fois-ci j’ai été frappée par la façon dont il définit le droit et ce à partir de ce dont il est censé nous défendre, à savoir la violence humaine1.

Comment Lacan introduit, dans l’analyse du Petit-Hans, la « castration symbolique »

Au cours de la séance du 6 mars 1956, Lacan commence à nous donner son fil de lecture de l’analyse du Petit Hans avec l’aide de son tableau de la frustration, castration, privation. Il y met notamment en avant ce qu’est la castration symbolique effectuée par l’agent qui est le père réel et qui porte sur un objet imaginaire. Où Lacan va-t-il repérer ce qu’est cette castration symbolique ? En un point précis de cette observation, le fantasme du plombier qui est venu lui enlever le derrière et le fait-pipi avec une tenaille et surtout lui en mettre un neuf et un plus beau ( p. 163 des cinq psychanalyses). Il considère et à juste titre que ce fantasme marque « la guérison de sa phobie ». Voici le fragment du texte de Freud qui le décrit : « L’après-midi, il se risque pour la première fois dans le Stadepark…